Kerosinschlucker, Klimakiller, Flugscham – die negativen Seiten der Luftfahrt stehen seit Jahren im Rampenlicht. Die Europäische Union hat nun mit dem „Fit for 55“-Paket im Rahmen des Green Deal eine klare Richtung vorgegeben:

Bis 2030 sollen die Treibhausgasemissionen um mindestens 55 Prozent im Vergleich zu 1990 gesenkt werden, bis 2050 will Europa klimaneutral sein. Auch die International Air Transport Association (IATA), die über 80 Prozent des weltweiten Flugverkehrs repräsentiert, hat sich diesem Ziel verschrieben und angekündigt, dass die Branche bis Mitte des Jahrhunderts mit Netto-Null-Emissionen fliegen will.

Sustainable Aviation Fuels (SAF) sind der zentrale Hebel, um die Luftfahrt klimafreundlich zu machen. Laut der IATA können SAF bis zu 65 Prozent der notwendigen Emissionsreduktionen im Luftverkehr bis 2050 liefern – doch ohne massive Investitionen, klare politische Rahmenbedingungen und internationale Kooperation wird der Durchbruch nicht gelingen.

„Die Dekarbonisierung der Luftfahrt gelingt nur, wenn wir in großem Stil in SAF investieren – und zwar jetzt. Europa muss entscheiden, ob es die technologische Führungsrolle übernimmt oder Abhängigkeiten riskiert,“ meint Christian Plas, Partner bei EY denkstatt.

Eine neue Studie der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsorganisation EY zeigt, wie realistisch dieses Ziel ist und welche Hürden noch zu überwinden sind. Analysiert wurden biobasierte und strombasierte Treibstoffe (E-SAF) entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von Rohstoffverfügbarkeit und Produktionsprozessen bis hin zu Infrastruktur, Finanzierung und ESG-Aspekten.

SAF als Schlüssel zur Klimaneutralität

SAF sind kein Nischenprodukt, sondern der Schlüssel zur Dekarbonisierung der Luftfahrt. Ein Blick auf den aktuellen Stand der Produktion zeigt aber, wie groß die Herausforderung ist: SAF werden bislang nur in sehr geringen Mengen hergestellt.

Unterschieden wird zwischen biobasiertem SAF, das aus Biomasse und Reststoffen gewonnen wird, und sogenanntem E-SAF (Power-to-Liquid), das mithilfe von erneuerbarem Strom und CO₂ erzeugt wird.

Während biobasierte SAF aufgrund der begrenzten Rohstoffbasis langfristig an Grenzen stoßen könnten, gelten E-SAF als besonders zukunftsträchtig. Allerdings ist ihre Herstellung derzeit noch kostenintensiv. Schätzungen zufolge sind nachhaltige Treibstoffe aktuell drei- bis fünfmal teurer als fossiles Kerosin. Zwar könnten technologische Fortschritte und Skaleneffekte die Kosten in den kommenden Jahrzehnten um bis zu 50 Prozent senken, doch ohne gezielte Förderungen, Subventionen und langfristige Abnahmeverträge wird sich die notwendige Produktion nicht entfalten lassen.

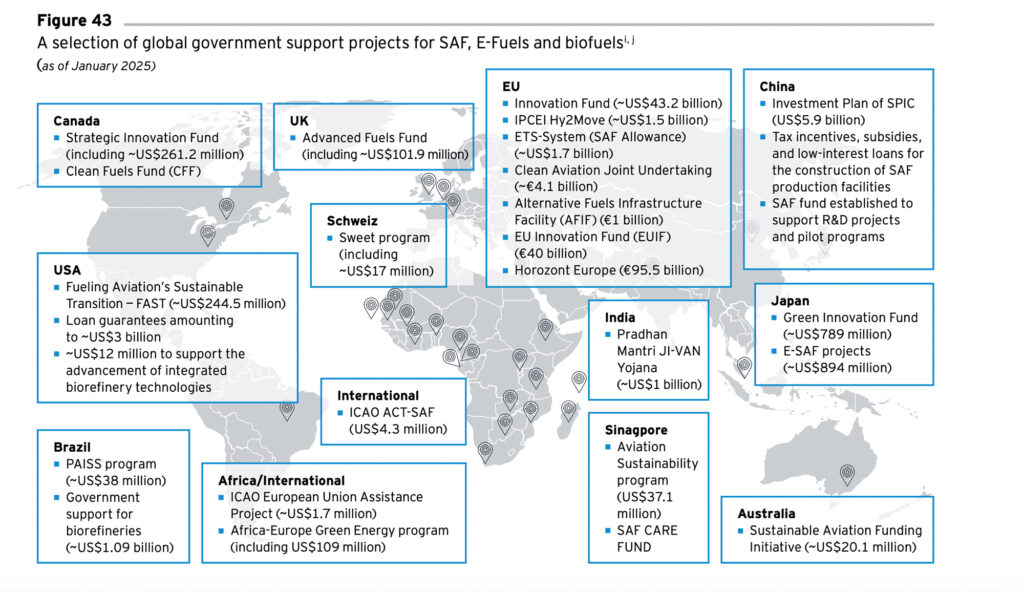

USA setzen auf Subventionen, Europa auf Quoten

Andere Märkte zeigen, wie politische Anreize wirken können: In den USA etwa wurde mit dem Sustainable Skies Act bereits 2021 ein Subventionsprogramm verabschiedet, das Herstellern finanzielle Unterstützung von bis zu 1,50 US-Dollar pro Gallone gewährt, sofern eine CO₂-Reduktion von mindestens 50 Prozent über den gesamten Lebenszyklus nachgewiesen wird.

Ergänzt wird dies durch Steueranreize und Investitionen in SAF-Produktionsanlagen.

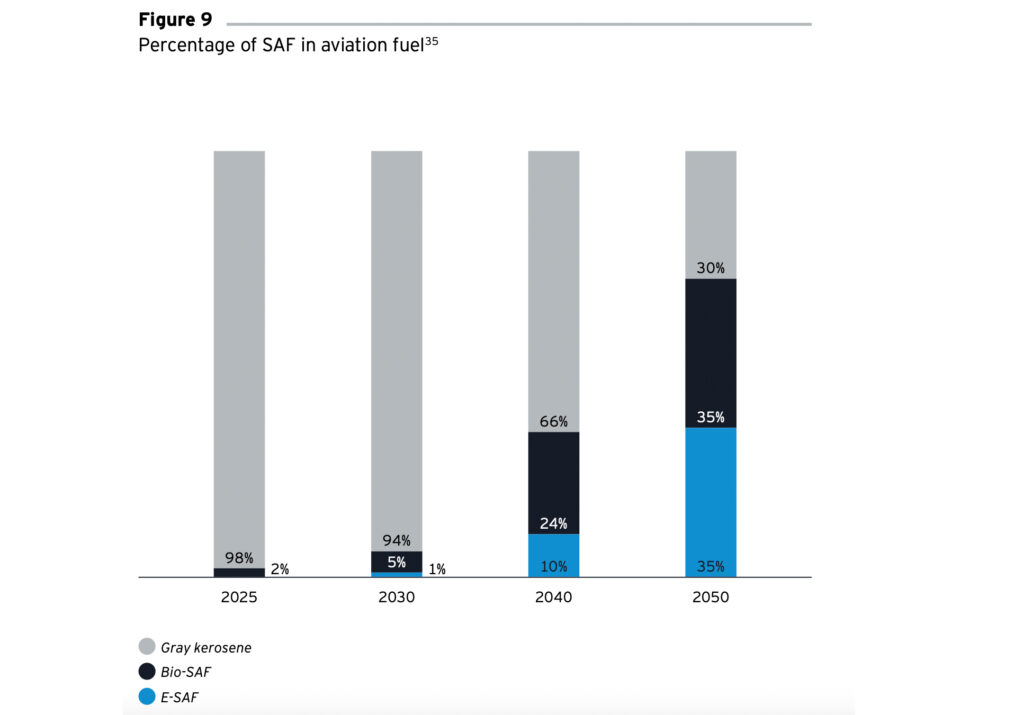

Europa verfolgt einen anderen Ansatz: Mit der „ReFuelEU Aviation“-Initiative wurde eine verbindliche Quote eingeführt, die einen SAF-Anteil von sechs Prozent bis 2030, 34 Prozent bis 2040 und 70 Prozent bis 2050 vorsieht.

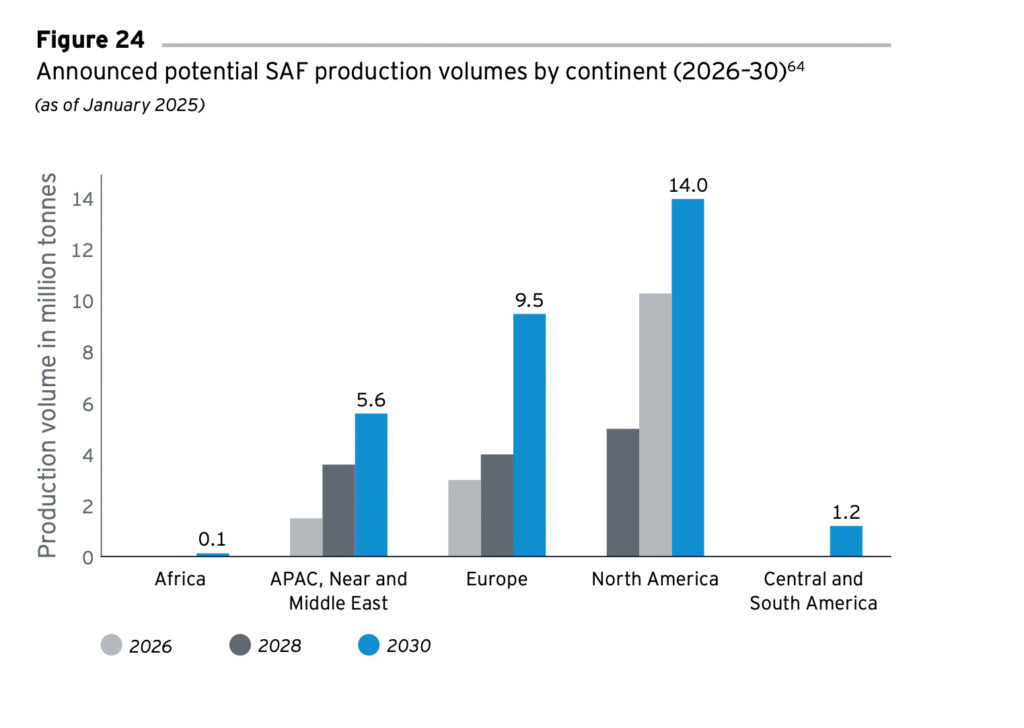

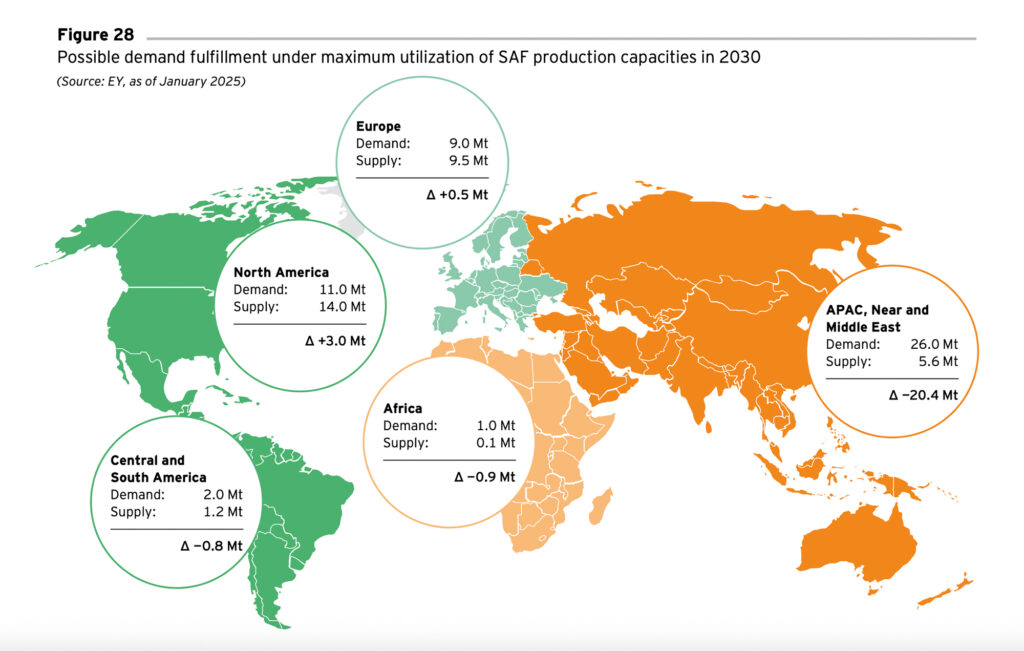

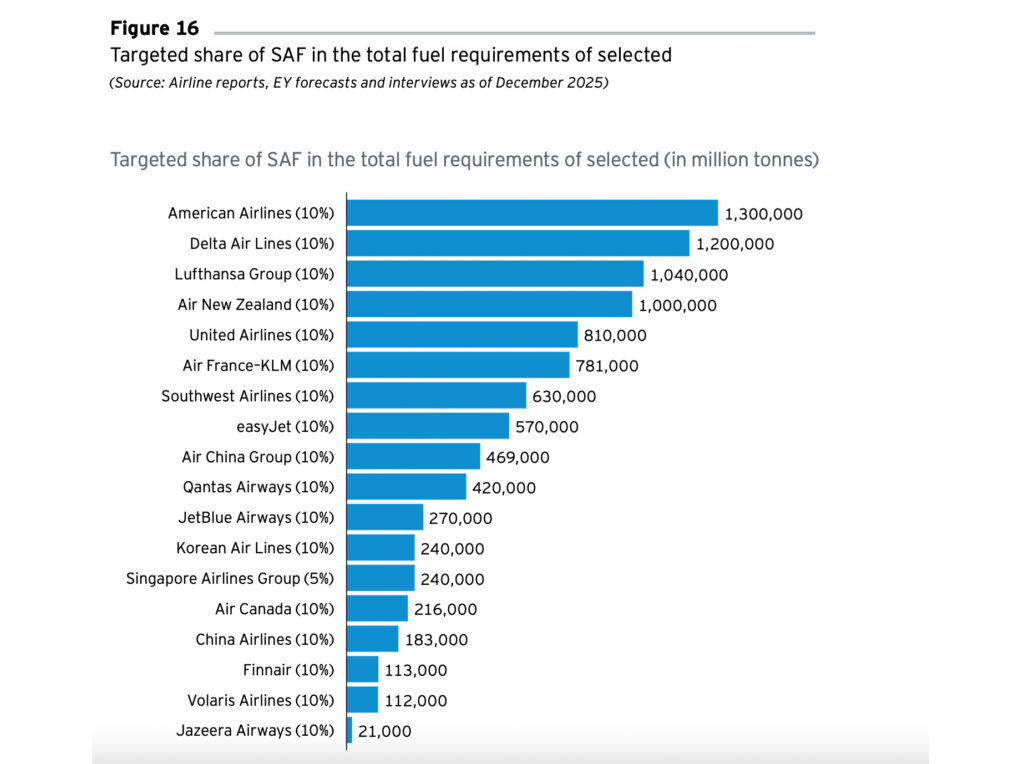

Diese Ziele sind ambitioniert – und stellen die Branche vor enorme Aufgaben. Denn schon heute ist absehbar, dass das weltweite SAF-Angebot im Jahr 2030 bei lediglich rund 15,5 Millionen Tonnen liegen wird. Das entspricht zwar den anvisierten sechs Prozent des globalen Kerosinbedarfs, macht aber auch deutlich, wie knapp die Ressource bleibt.

Hoher Energiebedarf

Besonders eindrücklich ist der Energiebedarf von E-SAF. Allein in Deutschland wären für eine SAF-Quote von zwei Prozent rund 7,5 Terawattstunden zusätzlicher grüner Strom nötig – das entspricht dem Jahresverbrauch einer Großstadt.

Hinzu käme der Aufbau hunderter CO₂-Abscheideanlagen. Diese Zahlen zeigen: Der Hochlauf von E-SAF kann nur gelingen, wenn parallel die Infrastruktur für erneuerbare Energien massiv ausgebaut wird.

Auch biobasierte SAF stoßen auf Hürden: Reststoffe und Biomasse sind begrenzt und werden in vielen anderen Bereichen benötigt, etwa in der Chemie, im Energiesektor oder in der Landwirtschaft. Diese Rohstoffkonkurrenz könnte mittelfristig die Preise erhöhen und verstärkt den Druck, E-SAF als tragende Säule aufzubauen.

Grüne Jobs als Nebeneffekt

Der Hochlauf von SAF ist nicht nur ein Klimaprojekt, sondern auch ein industriepolitisches Thema. Der Aufbau neuer Produktionsanlagen schafft Wertschöpfung in den Regionen und trägt zur Sicherung von Arbeitsplätzen bei. Schon einzelne Projekte können spürbare Effekte haben:

So prognostiziert ein SAF-Pilotprojekt in Deutschland bis zu 100 direkte und rund 500 indirekte Arbeitsplätze entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von der Forschung bis hin zur Logistik. Für Europa eröffnet sich damit die Chance, Klimaschutz und Standortpolitik miteinander zu verbinden.

„Wir reden hier nicht nur über Klimaschutz, sondern auch über wirtschaftliche Chancen. Wer jetzt in SAF investiert, stärkt nicht nur die Umwelt, sondern schafft auch hochqualifizierte Arbeitsplätze und neue industrielle Wertschöpfung in Europa“, konstatiert Christian Plas.

Globaler Wettbewerb

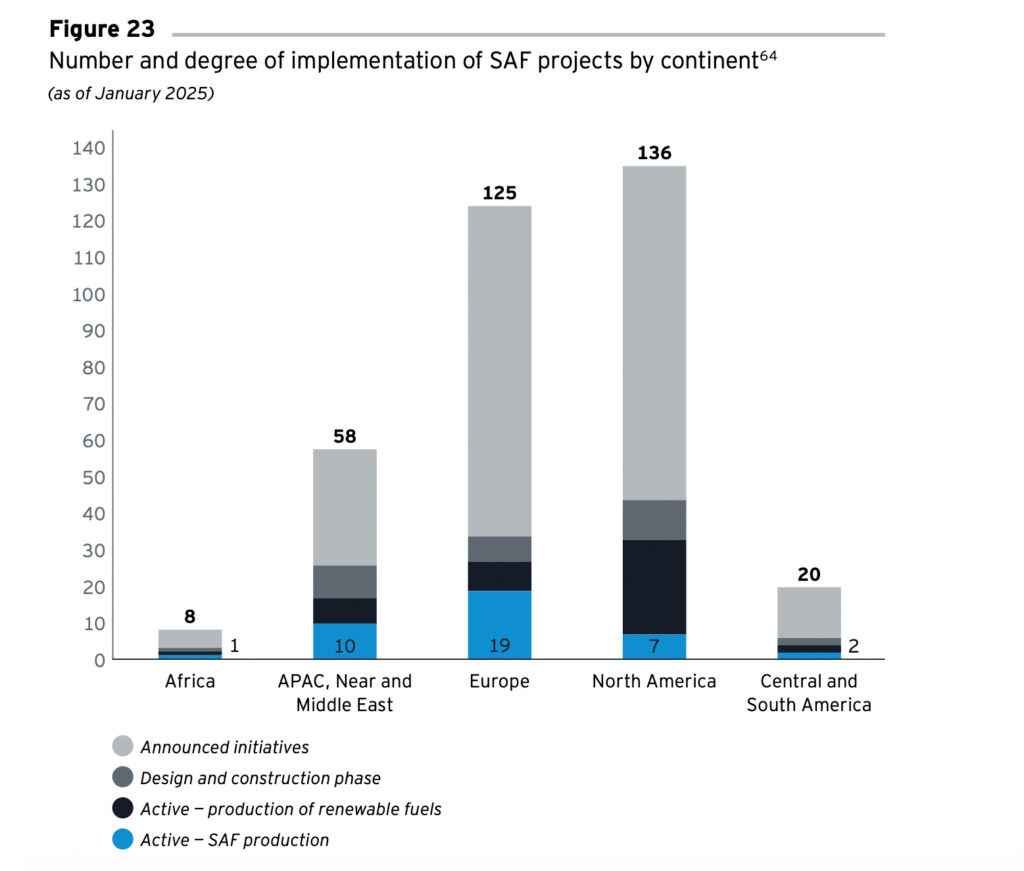

Ein weiteres Ergebnis: Während Nordamerika beim Ausbau führend ist und bis 2030 eine Produktionskapazität von bis zu 14 Millionen Tonnen SAF erreichen könnte, drohen Regionen wie Asien-Pazifik und der Mittlere Osten jährlich Defizite von mehr als 20 Millionen Tonnen.

Europa steht damit vor der strategischen Entscheidung, ob es im globalen Wettbewerb mithalten will – oder den Anschluss verliert und von Importen abhängig bleibt.

„Die nächsten fünf Jahre entscheiden, ob Europa im globalen Wettbewerb um SAF-Technologien führend bleibt oder abgehängt wird. Versäumen wir den Einstieg jetzt, riskieren wir eine neue Abhängigkeit – diesmal nicht von fossilen, sondern von nachhaltigen Treibstoffen,“ führt Christian Plas weiter aus.

Finanzierungsproblematik

Der Preisunterschied zu fossilem Kerosin wird zudem noch länger eine Rolle spielen. Allerdings wirkt das europäische Emissionshandelssystem (ETS) als Katalysator: Mit steigenden CO₂-Preisen und knapper werdenden Zertifikaten wird fossiler Treibstoff zunehmend unattraktiv.

Damit rücken SAF nicht nur aus ökologischer, sondern auch aus ökonomischer Sicht in den Fokus. Gleichzeitig plant die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) die Einführung von Umweltlabels für Flüge, die den ökologischen Fußabdruck transparent machen.

Das könnte auch das Buchungsverhalten von Passagier:innen beeinflussen – ein weiterer Anreiz für Airlines, verstärkt auf SAF zu setzen.

Doch der Wandel hat seinen Preis. Laut der EY-Studie werden weltweit Investitionen von insgesamt 1,0 bis 1,45 Billionen US-Dollar notwendig sein, um die Nachfrage bis 2050 zu decken. Diese Summe verdeutlicht die Dimension der Aufgabe – und die Notwendigkeit von Planungssicherheit für die Produzenten.

Diskutiert wird daher unter anderem ein europäischer SAF-Fonds, der über Einnahmen aus dem ETS, Strafzahlungen oder Ticketabgaben gespeist und von der European Hydrogen Bank verwaltet werden könnte.

„Sustainable Aviation Fuels sind unverzichtbar für die Klimaneutralität der Luftfahrt. Um ihr Potenzial auszuschöpfen, braucht es jetzt ein Zusammenspiel aus technologischer Weiterentwicklung, klaren regulatorischen Rahmenbedingungen und massiven Investitionen. Nur wenn Regierungen, Unternehmen und Finanzmärkte an einem Strang ziehen, kann es gelingen, aus der Luftfahrt eine Branche zu machen, die nicht länger als Klimaproblem, sondern als Teil der Lösung wahrgenommen wird“, ergänzt Christian Plas.