Die europäische Automobilindustrie beschäftigt mehr als zehn Millionen Menschen und investiert mehr in private Forschung und Entwicklung als jede andere Branche – dennoch droht der Verlust der globalen Wettbewerbsfähigkeit.

Geopolitische Spannungen, eine chinesische „Wettbewerbsübermacht“ und schwächelnder Binnennachfrage – Europa braucht mehr als nur gute Absichten: Es braucht eine industriepolitische Neuorientierung.

Experten der deutschen Bertelsmann-Stiftung, des Jacques-Delors-Zentrums und des Londoner Centre for European Reform empfehlen der EU zu einer „Buy European“-Strategie, welche im Unterstützungsprozess zum entscheidenden Instrument werden könnte.

Industrie unter Druck

Noch ist Europa der zweitgrößte Produzent von Elektrofahrzeugen weltweit – doch die Dynamik spricht eine andere Sprache:

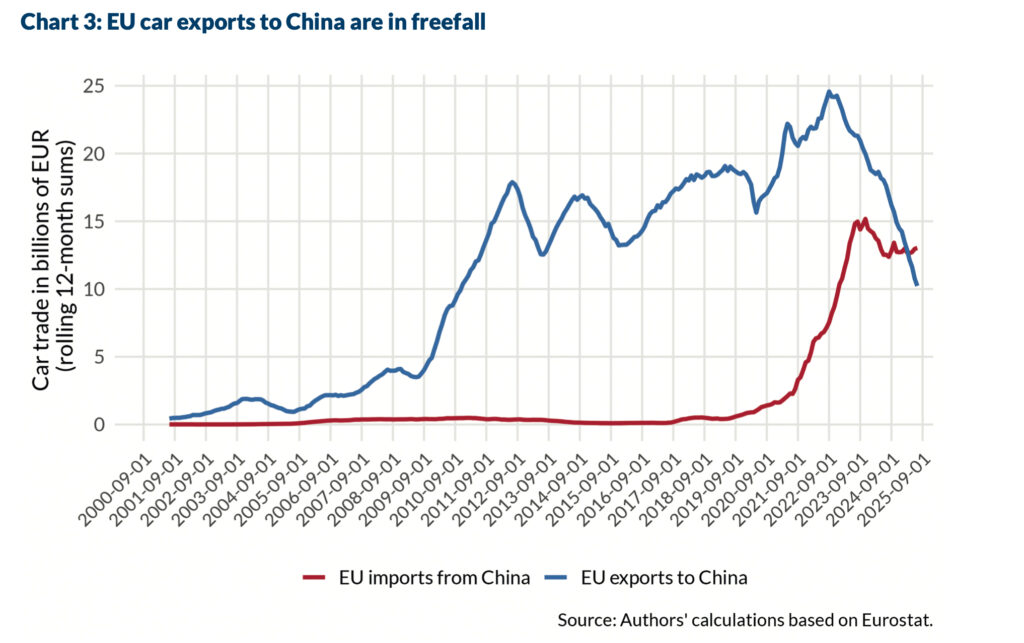

Chinas Exporte boomen, angetrieben von massiven Subventionen, niedrigen Produktionskosten und technologischem Vorsprung am Batteriesektor. Währenddessen geraten Europas Autobauer, nicht nur in Asien, sondern zunehmend auch auf heimischem Boden, ins Hintertreffen.

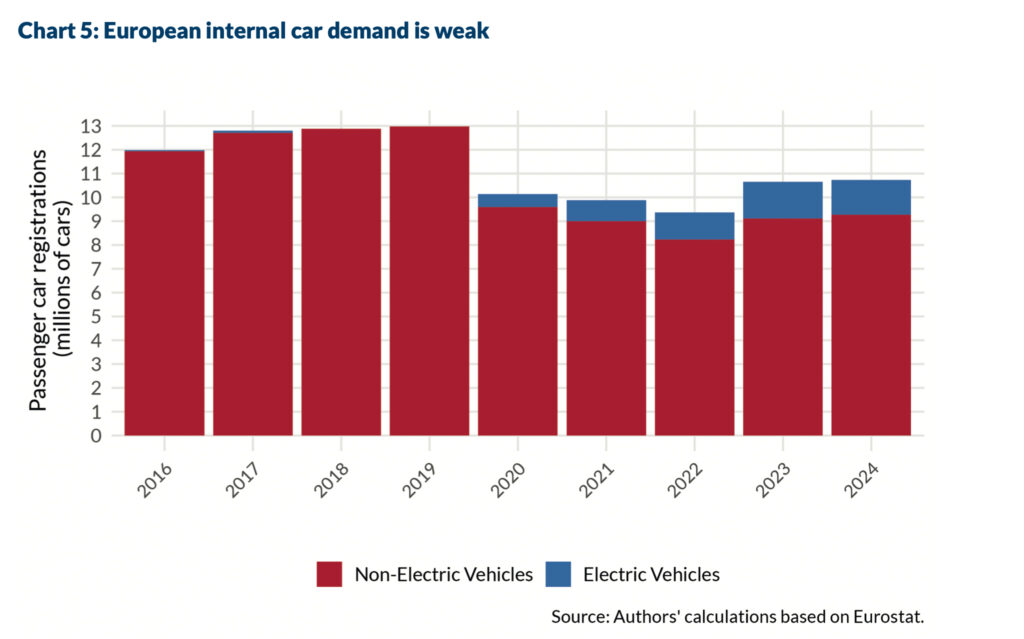

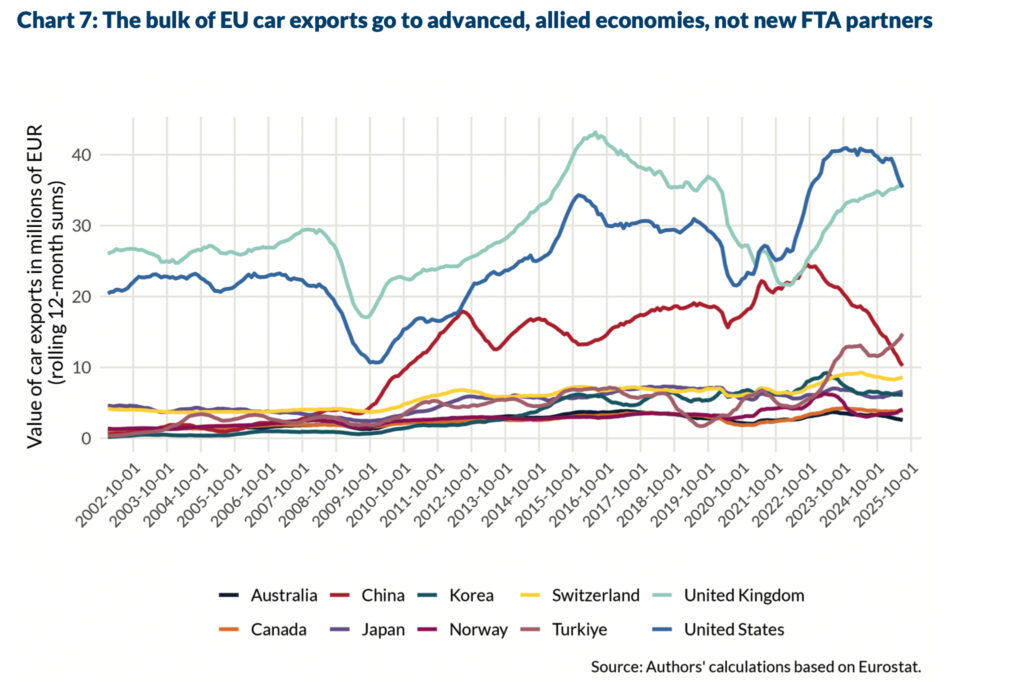

Die Lage wird durch politische Unsicherheiten verschärft. In den USA hat Präsident Trump angekündigt, die Zölle auf europäische Fahrzeuge um 15 Prozent zu erhöhen und Elektroauto-Subventionen zurückzufahren. Gleichzeitig stagniert die europäische Binnennachfrage, was die Unternehmen in eine gefährliche Zwickmühle bringt. Regierungen sehen sich, durch die Öffentlichkeit sowie Gewerkschaften, wachsendem Druck ausgesetzt, Arbeitsplätze zu sichern und Insolvenzen zu vermeiden – ein Szenario, welches in einem durchaus teuren und unkoordiniertem „Subventionschaos“ münden könnte.

„Ewig gestrige“ Denkmuster?

Die europäische Antwort auf diese Krise bleibt bislang inkonsequent. Die Debatte über die Verlängerung der Frist 2035 für das Aus von Verbrennungsmotoren oder die Verschiebung der CO₂-Bepreisung zeigt, wie stark alte Denkmuster fortwirken.

Doch die Zukunft der Mobilität ist längst elektrisch – nicht weil Brüssel dies verordnet, sondern weil Elektroautos, in der Herstellung, schon bald günstiger sein werden als Verbrenner. Wer den Strukturwandel also aufhalten will, gefährdet schlicht die Wettbewerbsfähigkeit. Statt ineffizienter Rettungsaktionen und sektoraler Sonderlösungen braucht es eine intelligente, europäisch koordinierte Strategie, die die Nachfrage stärkt und Investitionen in Zukunftstechnologien absichert.

Binnenmarkt als immenser Vorteil

Europa verfügt über ein einzigartiges Potenzial: einen Binnenmarkt mit 450 Millionen Konsumenten und einer starken industriellen Basis. Die Stärke des Markts gezielt zu nutzen, wäre der Schlüssel, um Produktion, Beschäftigung und technologische Souveränität zu sichern.

Dies bedeutet vor allem, laut Experten, die Nachfrage durch Verbrauchersubventionen zu fördern, wobei eine bundesstaatenübergreifende „Buy European“-Klausel (Kauf europäischer Produkte) erforderlich ist – dieser Ansatz könnte den Durchbruch bringen.

Subventionen für Elektrofahrzeuge würden an ökologische und regionale Kriterien gebunden – nach dem Vorbild des französischen Éco-bonus. Nur wer in Europa produziert und auf saubere Lieferketten setzt, erhält die Förderung. So ließe sich die Nachfrage gezielt in Richtung heimischer Hersteller lenken, ohne gegen WTO-Regeln zu verstoßen.

Ein solches Modell auf europäischer Ebene einzuführen, würde nicht nur die Fragmentierung der Förderprogramme beenden, sondern auch eine faire Wettbewerbsgrundlage für alle Mitgliedstaaten schaffen.

Europäische Allianz für die Elektromobilität

Die vier größten Automobilnationen – Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien – vereinen rund 70 Prozent der Pkw-Neuzulassungen der EU auf sich. Ihre koordinierte Vorgehensweise wäre ebenso entscheidend. Deutschland hat etwa angekündigt, die Kaufprämien für Elektrofahrzeuge wiederaufzunehmen. Eine Angleichung an das französische System könnte ein starkes Signal senden.

Zudem sollten nicht nur private Käufer profitieren – über 60 Prozent der Neuwagen in der EU werden von Unternehmen angeschafft. Förderprogramme für Firmen-Elektrofahrzeuge sollten daher an Anforderungen hinsichtlich des europäischen Anteils geknüpft sein. Die Gewährleistung, dass die „Buy European“-Subventionen für beide Märkte gelten, würde es Deutschland ermöglichen, die Nachfrage nach Premiummodellen, die in Firmenflotten weit verbreitet sind, zu sichern, während Frankreich, Spanien und Italien im Segment der kleineren, im Privatkundenmarkt häufiger anzutreffenden Fahrzeuge Marktanteile gewinnen.

Der Ansatz lässt sich über die EU hinaus strategisch erweitern. Viele westliche Staaten teilen die Sorge über Chinas Überkapazitäten und unfaire Subventionspraktiken. Ein europäischer Öko-Bonus könnte so zum Modell einer transatlantischen Koordinierung werden – mit gegenseitigem Zugang zu umweltbezogenen Förderprogrammen. Damit ließe sich nicht nur der Binnenmarkt stabilisieren, sondern auch die globale Nachfrage nach klimafreundlicher Mobilität ankurbeln.

Wettbewerbsfähigkeit statt Protektionismus

Ein „Buy European“-Programm wäre kein protektionistischer Rückschritt, sondern Ausdruck einer klugen, strategischen Industriepolitik. Es würde Innovation fördern, nicht verhindern – mit drei zentralen Effekten:

Erstens: Eine koordinierte Nachfragestimulierung würde den technologischen Wandel der Branche beschleunigen und Europas Anschluss an Schlüsseltechnologien wie Batterien, Software und autonomes Fahren sichern.

Zweitens: Eine starke Binnenmarktnachfrage verhindert Deindustrialisierung, schafft Raum für Qualifizierung und strukturellen Wandel.

Drittens: Einheitliche Subventionsregeln verhindern, dass sich Mitgliedstaaten gegenseitig ausstechen. Steueranreize in Deutschland kämen auch französischen Herstellern zugute – und umgekehrt. Dies stärkt den Binnenmarkt und schafft faire Wettbewerbsbedingungen gegenüber China.

Fazit

Die Rettung der europäischen Autoindustrie liegt nicht im nostalgischen Blick zurück, sondern in der Entschlossenheit, die Zukunft zu gestalten. Europa muss seine Stärke als gemeinsamer Wirtschaftsraum nutzen – als Plattform für Innovation, nicht als Schutzwall.

Ein europäischer Öko-Bonus wäre kein Allheilmittel. Aber er wäre ein Signal – an Investoren, an Beschäftigte, an die Welt: Europa verteidigt seine industrielle Basis, indem es sie erneuert.

Nähere Informationen zum Positionspapier finden Sie hier.