Donald Trumps Wahlsieg hat Befürchtungen geweckt, die USA könnten die Militär- und Finanzhilfe für die Ukraine zurückfahren oder einstellen. Bisher durchgesickerte Überlegungen aus seinem Umfeld, das von Russland überfallene Land zu einem Verhandlungsfrieden mit Gebietsabtretungen zu drängen, scheinen diese Befürchtungen zu bestätigen.

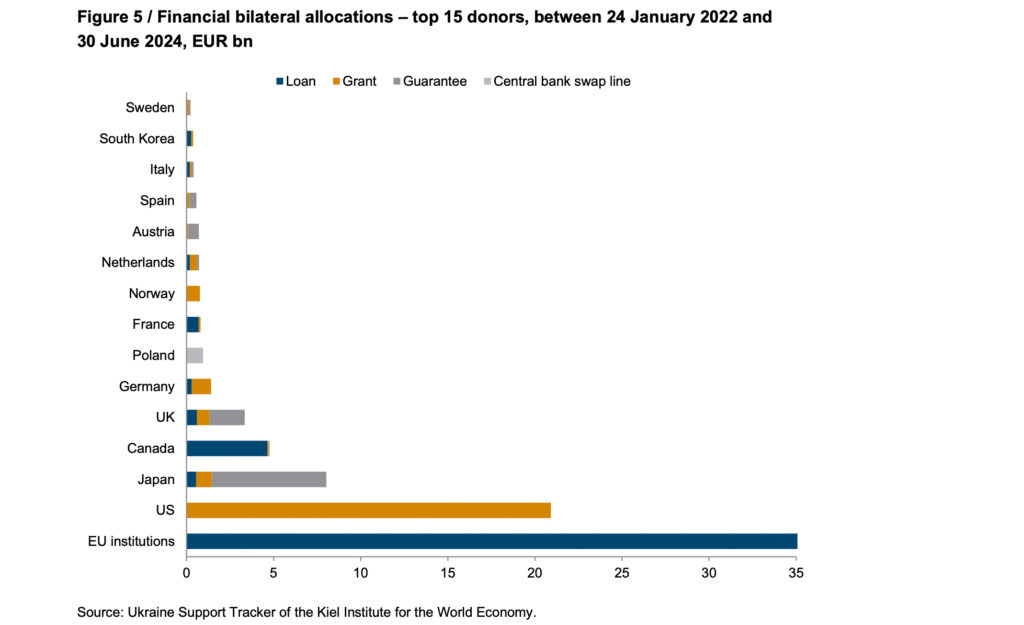

Zwar sind die USA mit großem Abstand der wichtigste Lieferant von Waffen und Munition, bei der zivilen Finanzhilfe fungiert aber die EU als wichtigster Geldgeber.

Das Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw) hat sich in einer neuen Studie daher angesehen, was die EU tun müsste, um der Ukraine dabei zu helfen, den Krieg zu ihren Gunsten zu entscheiden und eine prosperierende Wirtschaft aufzubauen, die mittelfristig auch der Union beitreten und erfolgreich in den Binnenmarkt integriert werden könnte.

„Sollte Trump der Ukraine tatsächlich die Hilfe versagen oder diese reduzieren, müsste die EU einspringen. Das gilt auch für die Finanzierung von Waffen und Munition. Davon hängt das Überleben der Ukraine ab“, erklärt Olga Pindyuk, Ukraine-Expertin des wiiw und Autorin der Studie, die für das österreichische Finanzministerium erstellt wurde.

Mangels ausreichender eigener Produktionskapazitäten für Rüstungsgüter bräuchte es dafür aber wohl einen Kraftakt unter Einbeziehung alternativer Lieferanten wie zum Beispiel Südkorea.

Zuschüsse statt Kredite

Bei den Finanzhilfen stellt die EU bisher den allergrößten Teil in Form von Krediten zur Verfügung.

„Das hat die Verschuldung der kriegsgeplagten Ukraine in die Höhe getrieben, was ihre makroökonomische Stabilität, ihre Wachstumsaussichten und den Wiederaufbau gefährdet“, unterstreicht Olga Pindyuk.

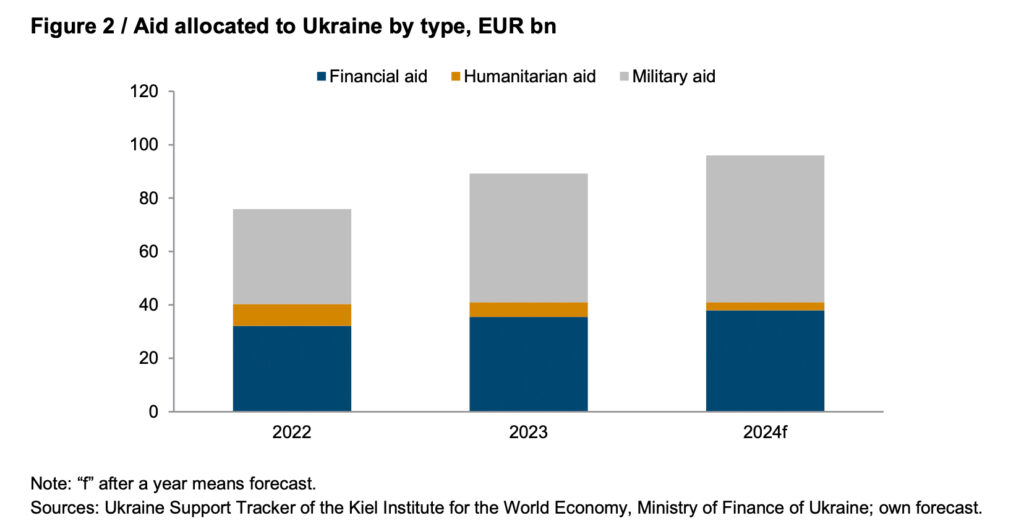

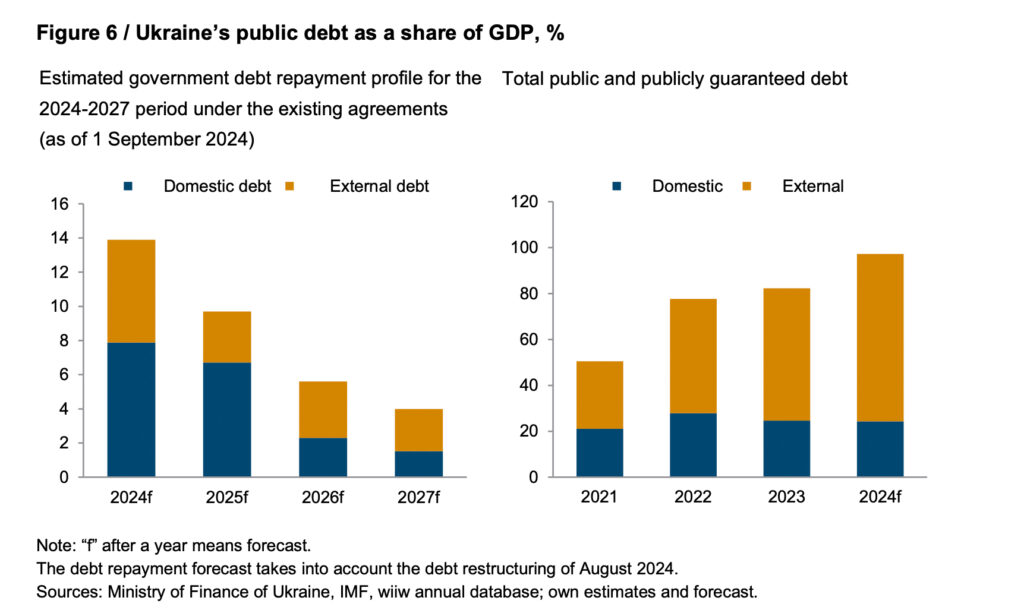

So prognostiziert das wiiw dem Land für heuer ein Budgetdefizit von 19% des BIP und einen Schuldenstand von rund 100% der Wirtschaftsleistung. Gegenüber 2021 hat sich die Staatsverschuldung damit verdoppelt, Tendenz weiter steigend. Die Untersuchung plädiert deshalb nicht nur für eine massive und schnelle Aufstockung der Ukraine-Hilfen. Bekanntlich gab es 2024 große Verzögerungen bei der Bereitstellung entsprechender Mittel, die zudem nicht annähernd den militärischen Bedarf der Ukraine decken. Aufgrund der unzureichenden Luftabwehr kann Russland etwa die Energieinfrastruktur des Landes immer weiter zerstören.

Vielmehr sollten die Gelder vor allem in Form von Zuschüssen fließen, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Die jüngere Vergangenheit zeigt, warum. Noch vor ein paar Monaten stand die Ukraine vor dem Staatsbankrott und musste ihre Auslandsverbindlichkeiten umstrukturieren.

„Trotz Restrukturierung wird das Land in den kommenden Jahren im Schnitt mindestens 6% der Wirtschafsleistung für den Schuldendienst aufwenden müssen, heuer sogar fast 14% und im nächsten Jahr rund 10%“, analysiert die Expertin.

Sollte die Wirtschaft schwächer wachsen oder sollten noch mehr Mittel für den militärischen Abwehrkampf benötigt werden, könnte die Schuldenlast noch erdrückender werden.

Noch gar nicht berücksichtigt sind in diesen Berechnungen die enormen Kosten für den Wiederaufbau. Auf Basis der Schätzungen der Weltbank veranschlagt sie das wiiw auf mittlerweile über 500 Milliarden US-Dollar, was fast dem Dreifachen der ukrainischen Wirtschaftsleistung entspricht. Bis dato ist weitgehend ungeklärt, wie er finanziert werden soll.

„Der Wiederaufbau vieler Bereiche wie der Energie- und Transportinfrastruktur, von Wohnungen oder Produktionsanlagen sollte aber bereits während des Krieges forciert werden“, betont Olga Pindyuk.

Szenarien

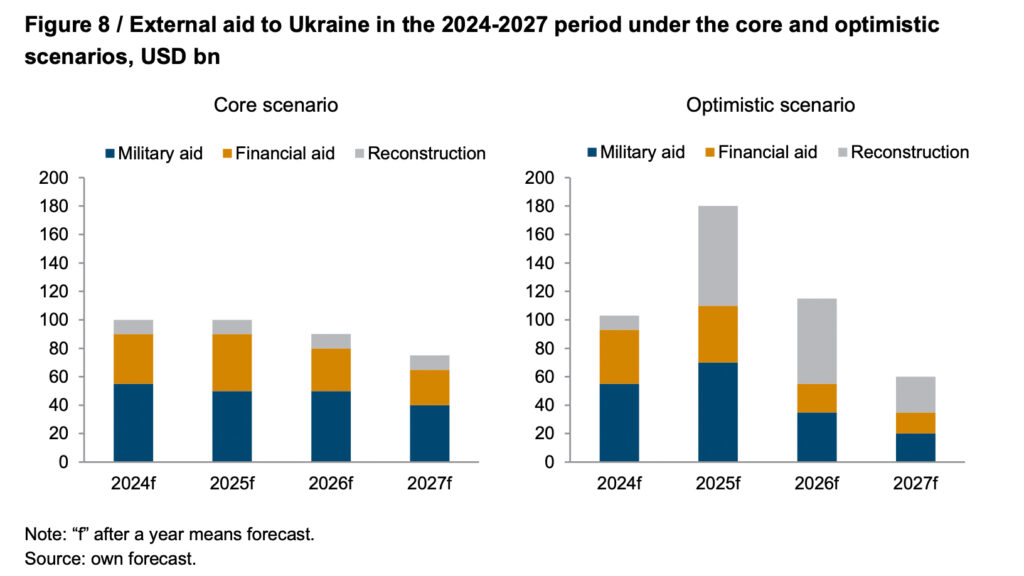

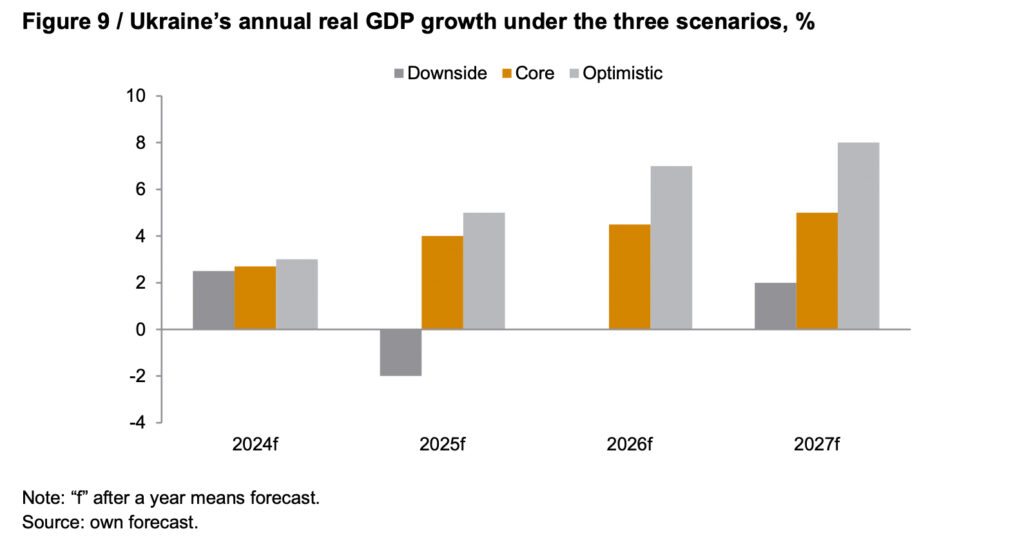

Um die positiven Effekte einer massiven Ausweitung des finanziellen Engagements der EU aufzuzeigen, entwirft die Studie drei Szenarien.

Im Basisszenario dauert der Krieg noch mindestens zwei Jahre; die Hilfe von außen fließt zwar weiter, verringert sich aber sukzessive. Für einen militärischen Sieg und einen raschen Wiederaufbau des Landes reicht es aber nicht.

Im pessimistischen Szenario verliert die Ukraine den Krieg oder muss einen Diktatfrieden akzeptieren; die Infrastruktur wird noch weiter zerstört, Millionen Flüchtlinge verlassen das Land.

Im optimistischen Szenario hingegen besiegt die Ukraine Russland bis Ende 2026; der rasche Wiederaufbau, der durch eine Mischung aus öffentlichem und privatem Kapital finanziert wird, ist bereits 2025 in vollem Gange; das Wirtschaftswachstum beschleunigt sich und die ausländischen Direktinvestitionen zur Finanzierung des Aufschwungs nehmen bereits 2027 erheblich zu. Als Folge davon verringert sich der Bedarf an finanziellen Auslandshilfen ab 2027 beträchtlich, da die Ukraine keinen aufwendigen Verteidigungskrieg mehr finanzieren muss und private Investitionen in erheblichem Umfang ins Land fließen.

Um dieses Szenario Wirklichkeit werden zu lassen, bräuchte die Ukraine in den Jahren 2025 und 2026 gegenüber dem Basisszenario rund 110 Milliarden US-Dollar mehr an ausländischer Hilfe. Der Großteil davon sollte für den Wiederaufbau der kritischen Infrastruktur verwendet werden. Zudem müsste die Militärhilfe kommendes Jahr um 20 Milliarden US-Dollar ausgeweitet werden, und die USA müssten als wichtigster Waffenlieferant an Bord bleiben.

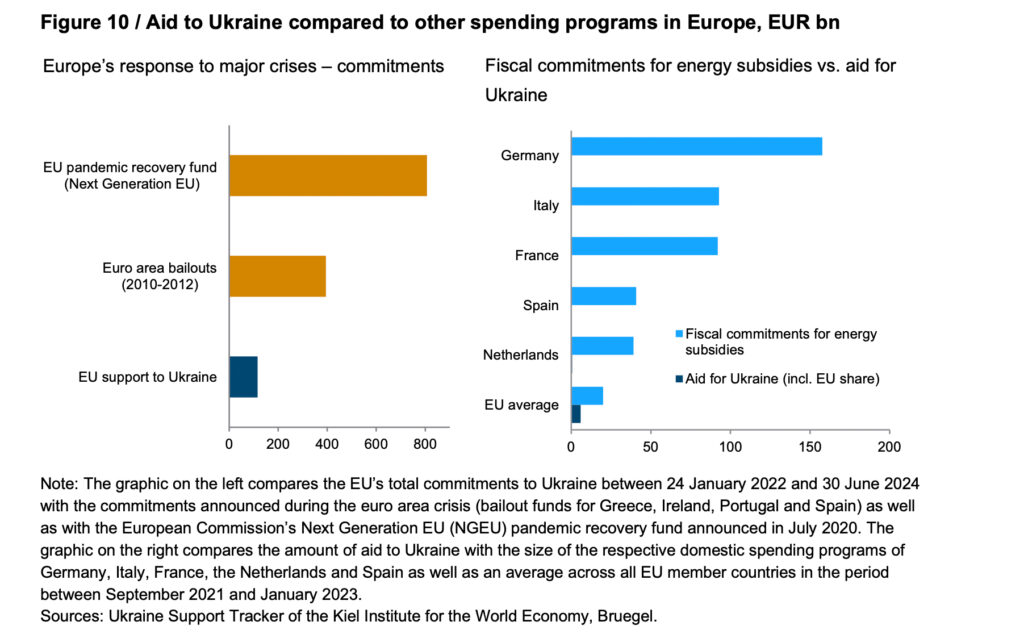

„Das sind große Summen, die für die EU aber zu stemmen sind, auch wenn die USA ihre Hilfe verringern. Das zeigen die Beispiele Euro-Schuldenkrise und Covid-19-Pandemie, für die die EU in Summe rund 1,2 Billionen Euro ausgegeben hat. Eine positive Entwicklung der Ukraine ist im ureigensten Interesse der EU. Nichts wäre schlimmer, als vor der eigenen Haustür einen instabilen, armen sowie entvölkerten Rumpfstaat entstehen zu lassen, der Putins Reich als Pufferzone dient und mit Waffen überschwemmt ist“, erörtert Olga Pindyuk.

Zur Finanzierung des Wiederaufbaus sollte die EU auch die rund 300 Milliarden US-Dollar an eingefrorenem Vermögen der russischen Zentralbank heranziehen. Bisher greift sie nur auf deren Zinserträge zurück, um damit Waffen und Munition für die Ukraine zu bezahlen.

„Auch wenn eine derartige Vorgangsweise umstritten ist, haben zahlreiche Studien gezeigt, dass es machbar wäre. Es braucht den notwendigen politischen Willen, Russland für seine Taten auch bezahlen zu lassen“, ergänzt Olga Pindyuk abschließend.

Mehr Informationen zur vollständigen Studie finden Sie hier.