Ob ChatGPT-Texte, Midjourney-Grafiken oder KI im Kundenservice, Künstliche Intelligenz ist in vielen Betrieben Alltag. Für Unternehmen bedeuten die EU-Vorgaben folgendes: Systeme prüfen, Richtlinien schaffen und Mitarbeitende qualifizieren.

Expert:innen von LeitnerLaw und LeitnerLeitner erklären, welche Schritte Unternehmen in Österreich jetzt setzen müssen.

Mehr KI-Nutzung aber fehlende Absicherung

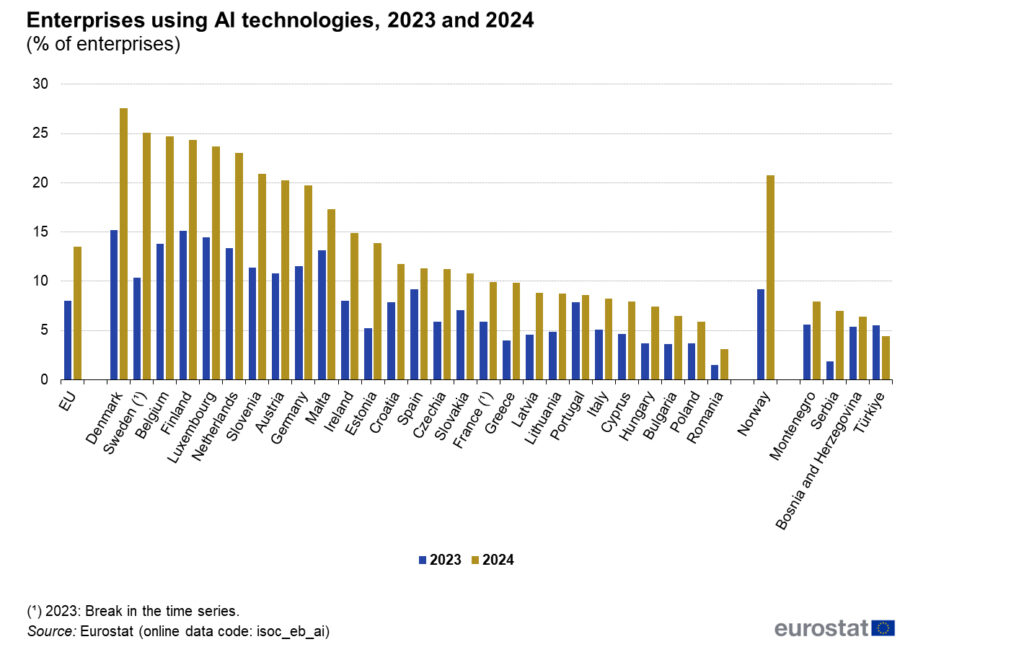

Eurostat-Daten aus dem Jahr 2024 machen den Handlungsbedarf sichtbar: EU-weit setzten nur 13,5 Prozent aller Unternehmen mit mindestens zehn Mitarbeitenden KI-Technologien ein, ein Plus von 5,5 Prozentpunkten gegenüber 2023.

In Österreich liegt der Anteil deutlich höher: 20,3 Prozent der Unternehmen nutzten 2024 bereits KI, fast doppelt so viele wie im Jahr 2023 mit 10,8 Prozent.

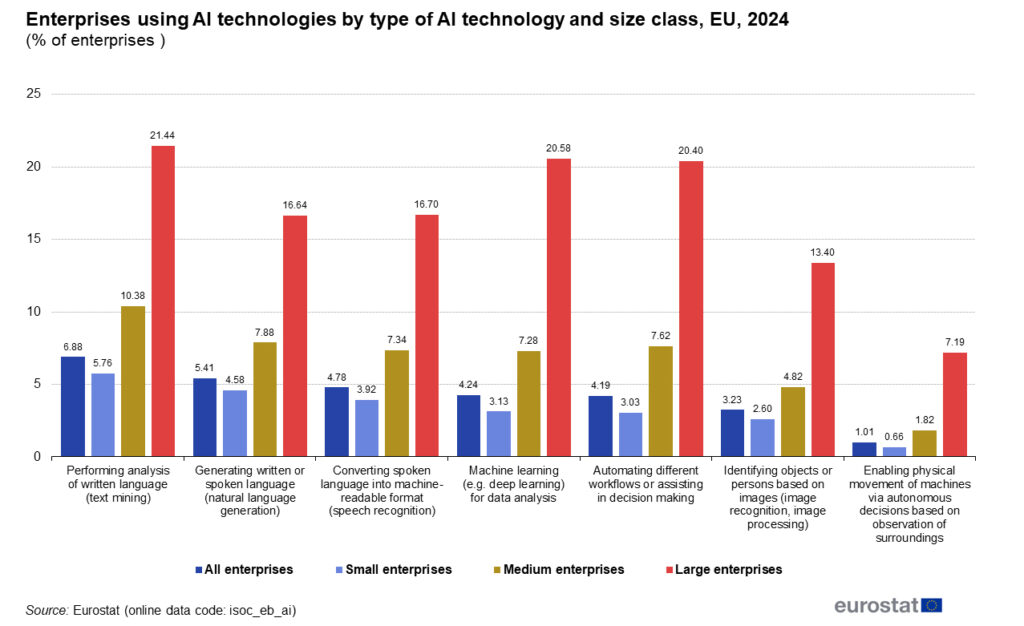

Besonders beliebt ist KI für Textanalyse, Spracherkennung, Sprach- und Textgenerierung, Bilderkennung und Bildverarbeitung, maschinelles Lernen für Datenanalyse sowie für die Automatisierung von Arbeitsabläufen und Entscheidungsprozessen.

Der technologische Einsatz steigt also rasant, doch die rechtliche und organisatorische Absicherung hinkt hinterher. Viele Unternehmen setzen KI bereits selbstverständlich ein, doch ohne begleitende Schulungen entstehen rechtliche Risiken im Tagesgeschäft. Genau hier setzt der EU AI Act an:

Unternehmen dürfen KI nicht nur nutzen, sie müssen auch nachweisen, dass ihre Mitarbeitenden kompetent und regelkonform damit umgehen können.

„Der EU AI Act verpflichtet Unternehmen nicht nur zur technischen Überprüfung ihrer Systeme, sondern vor allem dazu, Mitarbeitende systematisch zu schulen. Wer hier nicht investiert, riskiert Fehler, Verstöße und hohe Strafen“, erörtert Michael Zeppelzauer, Certified Information Systems Auditor und Certified Internal Auditor bei LeitnerLeitner.

Recht, Steuer und Wirtschaft

Nur wenn rechtliche und organisatorische Fragen gemeinsam mit steuerlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen gedacht werden, entsteht echte Handlungssicherheit. Der EU AT Act darf nicht isoliert betrachtet werden – dieser ist Teil eines vielschichtigen Rechtsrahmens.

„Der EU AI Act ist ein zentraler Meilenstein, aber er ist nur ein Teil des Rahmens. Datenschutz, Urheberrecht und Haftung müssen genauso berücksichtigt werden. KI-Compliance bedeutet daher, rechtliche, organisatorische und wirtschaftliche Aspekte in einer gemeinsamen Strategie zu verbinden“, betont Simone Tober, Rechtsanwältin und Spezialistin für IT- und Datenschutzrecht bei LeitnerLaw.

Datenschutz und urheberrechtliche Fragen

„Fehlt ein angemessenes Datenschutzniveau, können schon kleine Eingaben in Tools wie ChatGPT rechtliche Verstöße auslösen. Das kann nicht nur Bußgelder nach sich ziehen, sondern auch das Vertrauen von Kund:innen massiv beschädigen“, warnt Daniel Gilhofer-Lenglinger, Rechtsanwaltsanwärter bei LeitnerLaw.

Neben dem Datenschutz birgt auch das Urheberrecht Fallstricke.

„Unternehmen sollten jeden KI-generierten Text und jedes Bild prüfen, bevor es veröffentlicht oder weiterverwendet wird. So lassen sich teure Rechtsstreitigkeiten vermeiden“, unterstreicht Simone Tober, Rechtsanwältin bei LeitnerLaw.

Fazit

Die Botschaft der Expert:innen ist eindeutig: Der EU AI Act definiert die Spielregeln für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Europa. Wer jetzt in Schulungen, Richtlinien und Compliance investiert, verschafft sich nicht nur Rechtssicherheit, sondern auch einen klaren Wettbewerbsvorteil.

„Rechtssicherheit schützt nicht nur vor Strafen, sie schafft auch Vertrauen bei Kundinnen, Mitarbeitenden und Partnern“, ergänzt Michael Zeppelzauer abschließend.