Hauptverantwortlich für die starke Position, im globalen Wettbewerb, ist die forschungsstarke und innovative Achse rund um die Fachhochschule Wiener Neustadt (FHWN) und deren Forschungsunternehmen FOTEC.

Jetzt übernimmt die Fachhochschule die Koordination in einem Projekt, das Österreich auch in Zukunft eine Führungsposition im Bereich der Weltraumtechnologie garantieren soll.

Weiterentwicklung von Schlüsseltechnologien

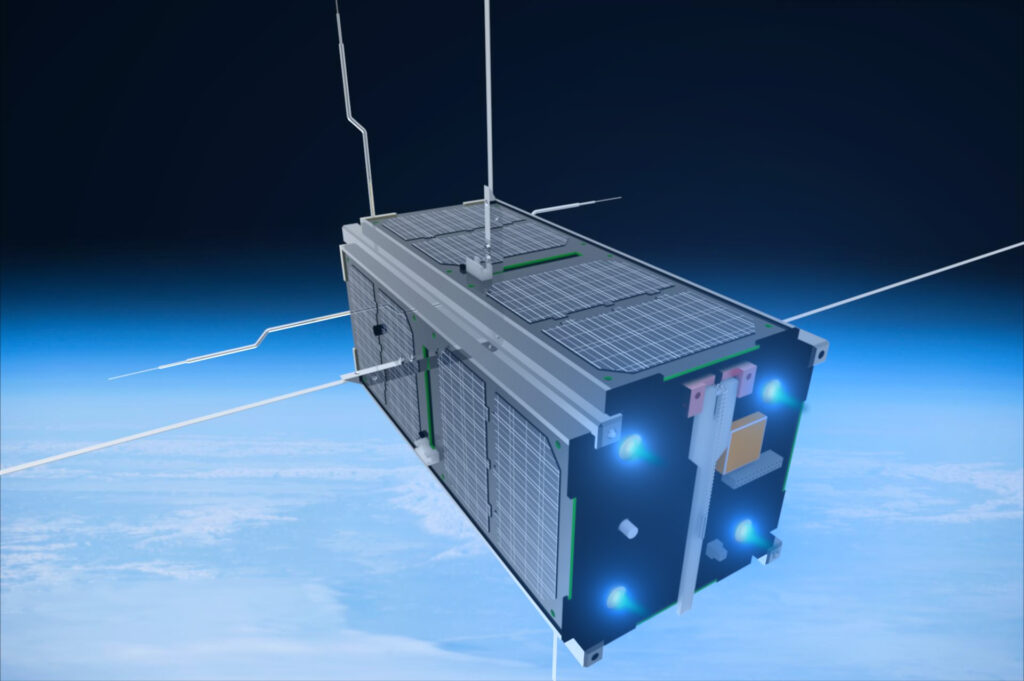

Kleinsatelliten haben sich von einer technologischen Randerscheinung zu einem zentralen Baustein moderner Raumfahrt entwickelt – sie ermöglichen nicht nur neue wissenschaftliche Anwendungen, sondern treiben auch die Entwicklung zukünftiger Schlüsseltechnologien wie künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Quantenkommunikation oder das Internet der Dinge (IoT) voran.

Mit dem Projekt „Small Satellite Research Network“ (SSRN) startet Österreich nun eine gezielte Initiative, um die national verstreuten Expertisen im Bereich Kleinsatelliten zu vernetzen, Schwachstellen zu identifizieren und Kompetenzen zu stärken.

Unter der Leitung der Fachhochschule Wiener Neustadt (FHWN) arbeiten FOTEC, Seibersdorf Laboratories und das Luft- und Raumfahrtunternehmen R-Space gemeinsam daran, eine umfassende Datenbank über österreichische Kompetenzen und Einrichtungen im Kleinsatellitenbereich aufzubauen. Aus diesem Projekt soll ein schlagkräftiges Netzwerk entstehen, das die Industrie-, Forschungs- und Hochschullandschaft auf zukünftige Herausforderungen im global wachsenden Nanosatellitenmarkt vorbereitet.

„Der Weltraum wird zum zentralen Motor für technologische Innovationen – und Kleinsatelliten spielen dabei eine Schlüsselrolle. Wenn Österreich in dieser dynamischen Entwicklung mitspielen will, müssen wir vorhandene Stärken bündeln und gezielt weiterentwickeln“, erklärt Carsten Scharlemann, Leiter des Studiengangs Aerospace Engineering an der FHWN.

Systematische Vernetzung

In Österreich verfügen bereits zahlreiche Unternehmen und Forschungseinrichtungen über relevantes Know-how in der Kleinsatellitentechnologie, bisher fehlte jedoch eine systematische Vernetzung.

SSRN setzt genau hier an: Die Initiative schafft Synergien, regt neue Kooperationen an und bildet einen nationalen Expertenpool, der gezielt in internationale Projekte eingebunden werden kann. Ein erster prestigeträchtiger Erfolg: Die Genehmigung des ESA_Lab@UAS WN & FOTEC durch die Europäische Weltraumorganisation ESA im Jahr 2024.

Wissenschaftlicher Nachwuchs

Ein wesentliches Merkmal von SSRN ist die enge Einbindung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Mehrere Bachelor- und Master-Arbeiten im Studiengang Aerospace Engineering an der FHWN wurden bereits im Rahmen des Projekts durchgeführt.

Studierende erhalten die Möglichkeit, aktiv an der Entwicklung und Erprobung von Satellitenhardware mitzuwirken – ein praxisnaher Zugang, der nicht nur Know-how fördert, sondern auch Begeisterung für Raumfahrt weckt.

„Die Studierenden haben hier die Möglichkeit, mittendrin statt nur dabei zu sein. So erwerben sie wertvolles Wissen, das von Unternehmen der Branche weltweit gesucht wird. Für das Projekt bringen sie einen erfrischenden, neuen Blick auf die Dinge“, verdeutlicht Carsten Scharlemann.

Wichtig sei vor allem eines: Dass sich nicht nur die Technologie, sondern auch das Personal weiterentwickelt. Dafür hätten die Studierenden eine Katalysatoren-Funktion.

„Am Ende profitieren alle davon – und Österreich bleibt eines der spannendsten Länder, was Weltraumtechnologie und Forschung betrifft“, ergänzt der Projektleiter Carsten Scharlemann abschließend.