Der Wirtschaftsstandort Deutschland steht weiter auf dem Prüfstand. Rund ein Viertel der Unternehmen sieht sich im internationalen Vergleich im Rückstand, doch zugleich wächst der Wille zur Modernisierung.

Während sich Geschwindigkeit in der neuen Studie „FOKUS:FUTURE 2025“, der globalen Unternehmensberatung Kearney und dem Institut der deutschen Wirtschaft (IW), als entscheidender Erfolgsfaktor der Transformation erweist, sind es vor allem große Unternehmen, die in Deutschland Veränderungen und Wandel vorantreiben.

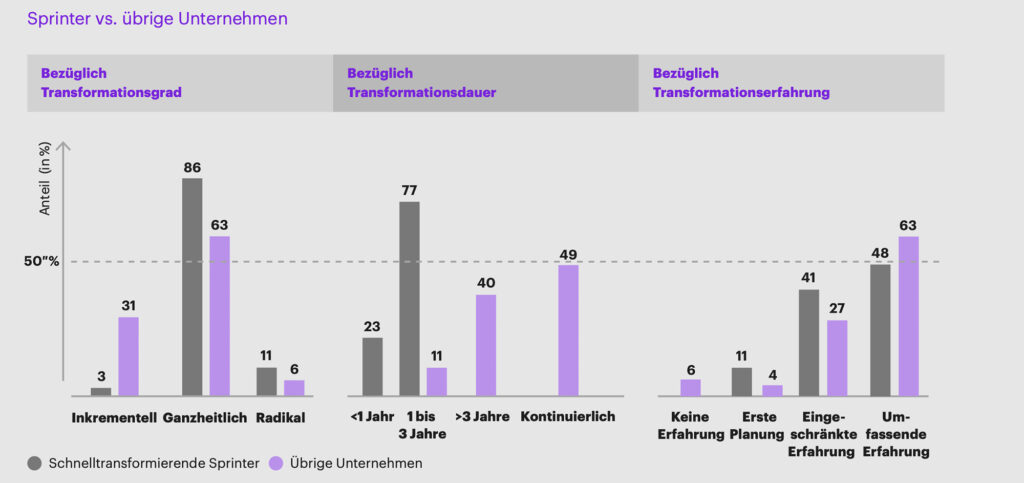

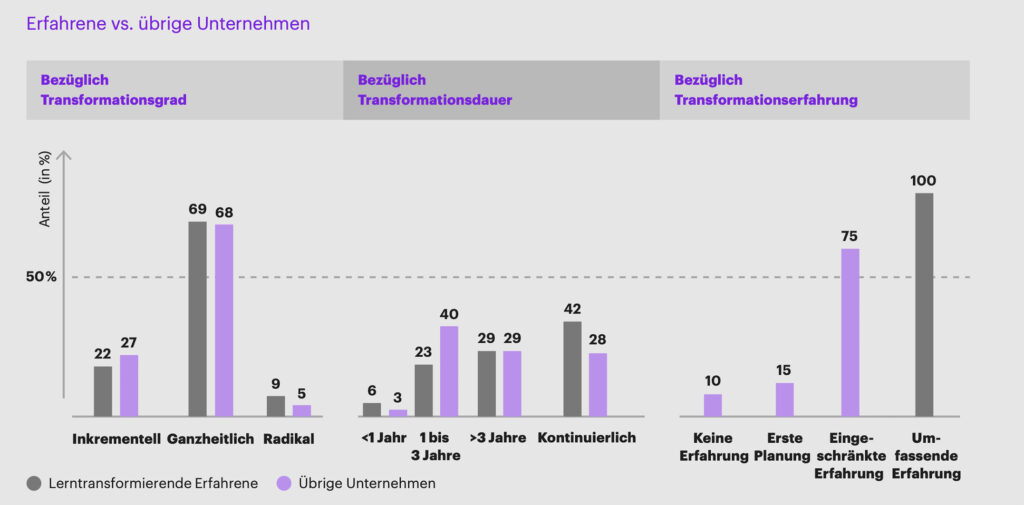

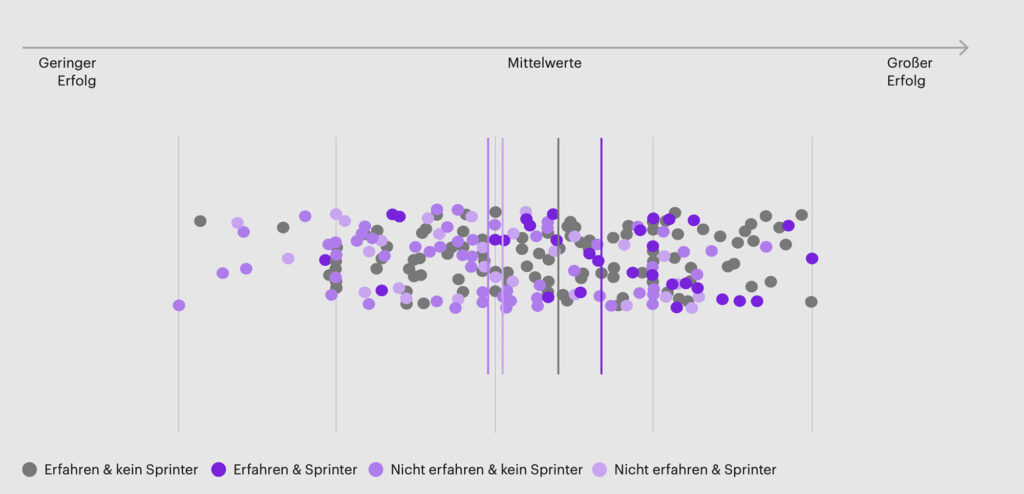

So agiert ein Viertel der Befragten bereits als „Sprinter“, also Unternehmen, die Transformation mit hoher Intensität und kurzer Umsetzungszeit realisieren. Mehr als zwei Drittel setzen auf Erfahrung und einen kontinuierlichen Veränderungsprozess.

Die Studie macht allerdings deutlich, dass Tempo seine volle Wirkung nur in Kombination mit Erfahrung, Lernfähigkeit und konsequenter Umsetzung entfalten kann. Damit das gelingt, braucht es, laut Kearney, einen „New German Speed“.

Ausweitung der Transformationsmaßnahmen

Das deutsche Bruttoinlandsprodukt liegt aktuell deutlich hinter dem der führenden Volkswirtschaften – insbesondere im Vergleich zu den USA. Zudem zwingen technologische Umbrüche, geopolitische Unsicherheiten, Fachkräftemangel und komplexe regulatorische Anforderungen Unternehmen hierzulande zu umfassenden Veränderungen.

„Die Ergebnisse zeigen ein zweigeteiltes Bild. Deutschlands Wirtschaft kommt zwar in Bewegung, aber sie kommt zu langsam voran“, erörtert Marc Lakner, Partner und Managing Director DACH bei Kearney.

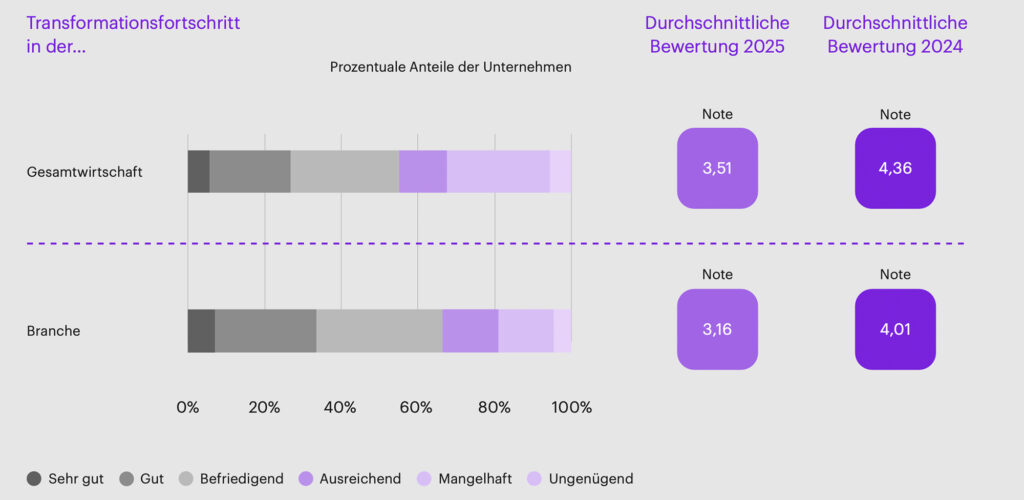

So wird der Transformationsfortschritt für den Standort und die einzelnen Branchen deutlich besser bewertet als im Vorjahr. Damit aus der Aufbruchstimmung allerdings eine nachhaltige Trendwende wird, müssten Unternehmen ihre Transformationsmaßnahmen entschlossen ausweiten, und dafür auf ein Umfeld treffen, das Geschwindigkeit ermöglicht, statt hemmt.

„Der Wirtschaftsstandort steht unter vielfältigem Transformationsdruck. Es ist nun entscheidend, mutig und schnell zu handeln – denn die Studie zeigt: Unternehmen, die mit Tempo und Ambition transformieren, tun dies erfolgreicher als Zauderer. Bei verlässlichen Rahmenbedingungen kann dies für positive Signale über die gesamte Wertschöpfungskette sorgen und den Standort fit für die Zukunft machen“, verdeutlicht Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW).

Auch in diesem Jahr wurden die Unternehmen wieder nach ihrer Einschätzung befragt. Insgesamt wurde der Wirtschaftsstandort mit der Schulnote 3,5 eingestuft. Die jeweilige Branche sogar mit 3,2. Im Vergleich zum Vorjahr – die Noten lagen bei 4,4 beziehungsweise 4,1 – hat sich das Stimmungsbild also deutlich verbessert. Dieses Bild zeigt sich auch im internationalen Vergleich.

„Gegenüber China wird immer noch ein Transformationsrückstand attestiert, jedoch hat sich aus Sicht der Befragten der Rückstand gegenüber allen Vergleichsregionen, also EU, USA, China und übrige asiatische Länder zusammen, verringern können”, so Michael Hüther.

Große Unternehmen als Transformationstreiber

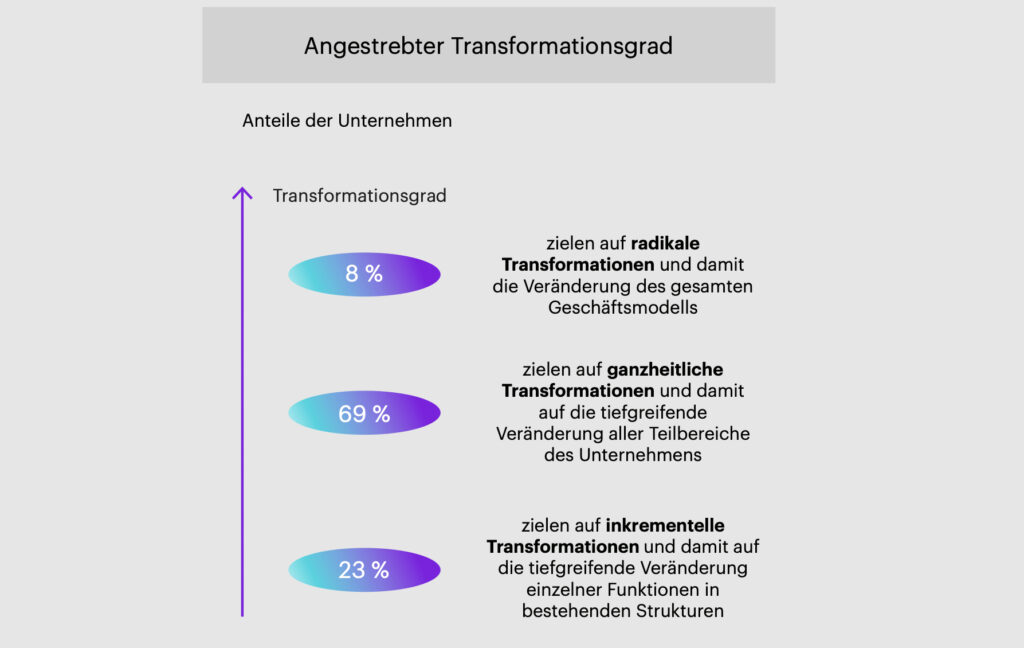

Ambitioniert zeigen sich vor allem Deutschlands Großunternehmen: Laut Studie verfügen 59 Prozent der befragten Firmen über umfassende Erfahrung, 69 Prozent verfolgen ganzheitliche Transformationsvorhaben, acht Prozent gehen dabei sogar radikal Schritte.

„Große Unternehmen sind der Impulsgeber des Wandels. Sie fungieren als Ankerakteure, die ganze Wertschöpfungsketten antreiben und Dynamik in Branchen und Lieferketten erzeugen“, unterstreicht Marc Lakner.

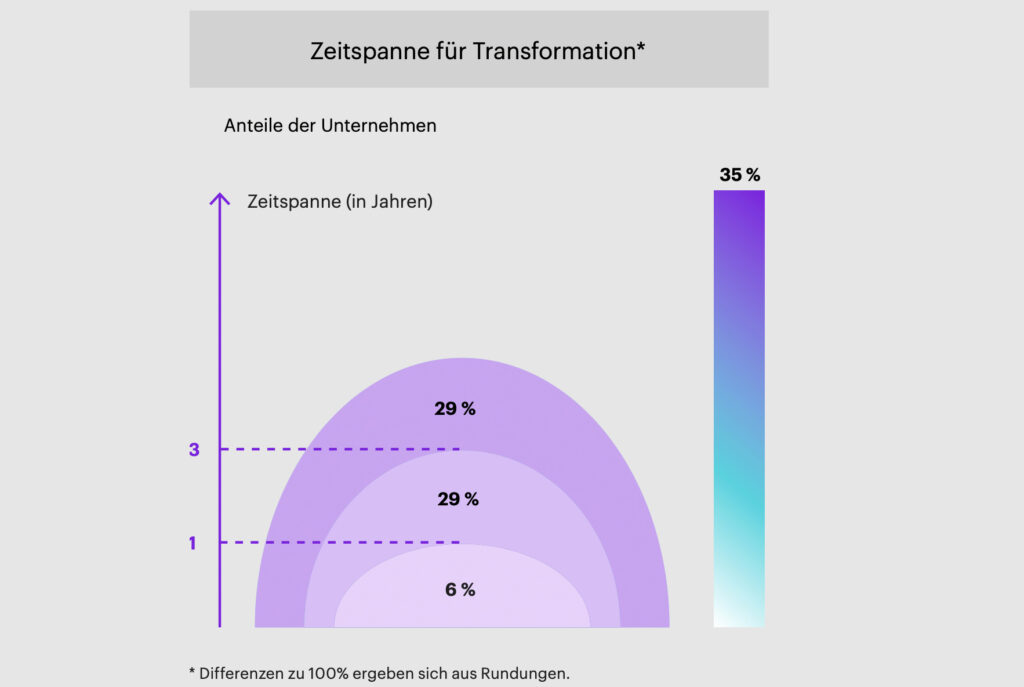

Während 35 Prozent kontinuierlich transformieren und weitere 35 Prozent innerhalb von drei Jahren, benötigt knapp ein Drittel noch mehr Zeit. Die Hauptauslöser für Veränderung sind dabei vielfältig. 80 Prozent nannten Marktdruck oder Effizienzsteigerungen in Kernprozessen als wichtigste Treiber, dicht gefolgt von technologischem Fortschritt (70 Prozent), veränderten Kundenerwartungen (68 Prozent), strategischen Neuausrichtungen (68 Prozent) und finanziellen Herausforderungen (61 Prozent).

Besonders erfolgreich sind Transformationsaktivitäten in Bereichen wie Digitalisierung, grünen Technologien und Prozessoptimierung.

Die Mehrheit nutzt dabei ein breites Set an Management- und Technologieinstrumenten, von aktivem Top-Management-Engagement über planerische Tools bis hin zu kulturellen Rahmenbedingungen. Gleichzeitig bestehen noch ungenutzte Potenziale: insbesondere in der Zusammenarbeit mit externen Partnern sowie in der Balance zwischen klaren Regeln und Freiraum. Hinzu kommt, dass Relevanz und Umsetzung einzelner KPIs – etwa Rentabilität, Umsatz und Time-to-Market – häufig auseinanderfallen.

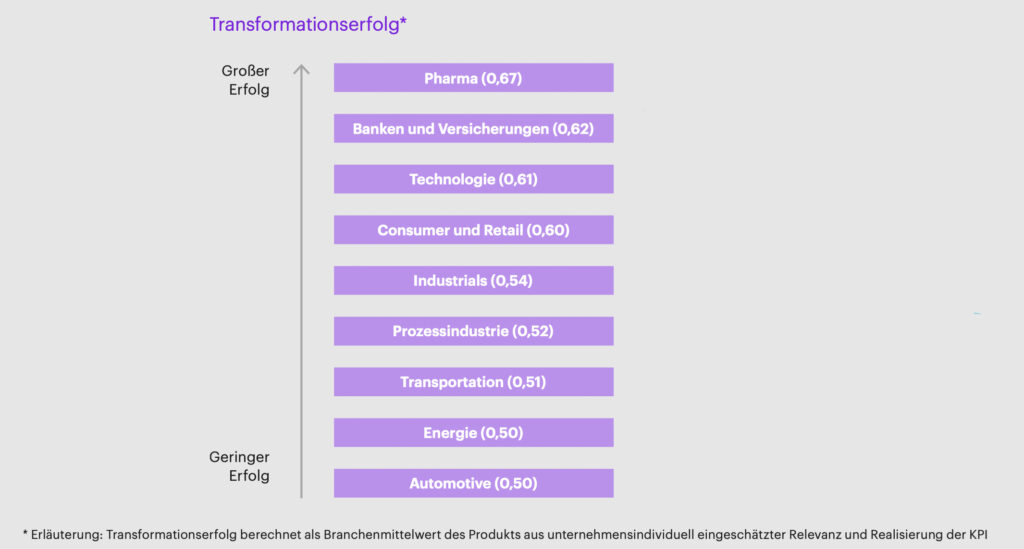

Branchenvergleich: Wo Transformation gelingt – und wo sie stockt

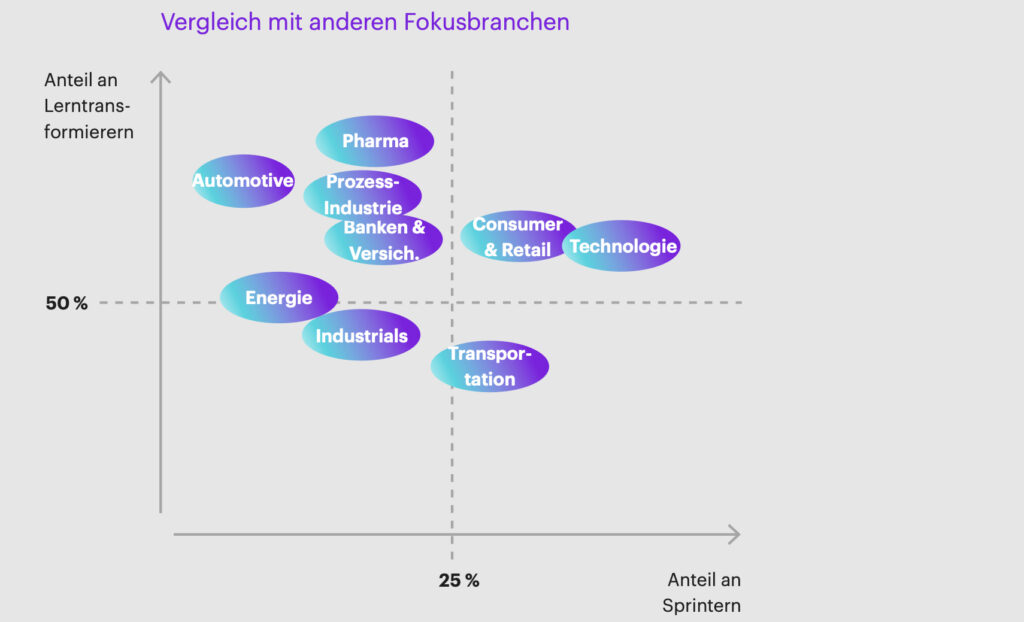

Die neun untersuchten Fokusbranchen zeigen ein differenziertes Bild: Während Technologie- und Konsumgüterunternehmen mit hohem Tempo vorangehen, hinken klassische Industriezweige wie Energie und Automotive im Durchschnitt etwas hinterher.

In der Technologiebranche zählen rund ein Drittel der Unternehmen (32 Prozent) zu den Sprintern, auch im Consumer- und Retail-Sektor (28 Prozent) ist der Anteil hoch. Deutlich verhaltener agieren dagegen Energieunternehmen (17 Prozent) und die Automobilindustrie (13 Prozent). Dagegen gibt es in den Branchen Pharma, Automotive und Prozessindustrie besonders viele lernstarke, erfahrene „Transformer“, die Veränderung als dauerhafte Aufgabe verstehen.

„Wer Erfahrung allerdings mit Geschwindigkeit kombiniert, erzielt den größten Transformationserfolg – das zeigt sich besonders in den Bereichen Technologie und Pharma“, führt Marc Lakner weiter aus.

Pharmaunternehmen, von denen 82 Prozent auf umfassende Transformationserfahrung zurückblicken und 53 Prozent auf kontinuierlichen Wandel setzen, haben mit 0,67 den höchsten Transformationsscore. Auch Banken und Versicherungen (0,62) sowie Technologieunternehmen (0,61) zählen zu den Vorreitern. Anders sieht es in der Automobilindustrie und dem Energiesektor aus: Hier bleibt der Transformationserfolg mit einem Wert von 0,50 etwas unter dem Durchschnitt.

Handlungsfelder für den Industriestandort der DACH-Region

Damit das aktuelle Momentum nicht verpufft, müssen große Unternehmen, laut Kearney, ihre Transformationspotenziale konsequent ausschöpfen – vor allem in drei Bereichen: Profitabilität, Innovationskraft und Time-to-Market.

„Erfolgreiche Unternehmen konzentrieren sich auf margenstarke Segmente, nutzen datenbasierte Service-Ökosysteme mit KI-Analytik und richten neue Produkte und Services konsequent am Kundenbedarf aus“, nennt Marc Lakner einige Beispiele.

Eine schnellere Markteinführung gelinge durch die Standardisierung von Produktkomponenten und marktrelevanten Kernprozessen. Agiles Arbeiten, modulare Produktstrukturen und digitale Vernetzung entlang der Wertschöpfungsketten sollen Entwicklungszeiten verkürzen und die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen.

Transformation endet dabei nicht an der Unternehmensgrenze, sondern entsteht durch Kooperation.

Nähere Informationen zur vollständigen Studie finden Sie hier.